LA IMPORTANCIA DE LA CASA, SEGÚN LIN YUTAN (y Fin)

“El poeta nombra lo sagrado”

Martin Heidegger

¿Qué es la metafísica?

“Un hermoso poema nos hace olvidar

un dolor antiguo”

Gastón Bachelard

La poética de la ensoñación

Cómo hemos podido avizorar

en los capítulos ya publicados de este escrito, puede que nuestro desencuentro,

como gentilicio, con el paisaje, parte inherente de la casa, y por tanto,

nuestro descuido histórico respecto a la misma, venga de “psicopatologías”

colectivas que nos hemos empeñado en ocultar, o de minimizar como simples

“problemas del desarrollo”.

Deméter

Se dice que habitamos un

país, pero que no somos ciudadanos de una nación, que ésta apenas está

“germinando”… Como si no estuviéramos reñidos justamente con Deméter (una

manifestación de la Triple Diosa) y, por ende, con todo lo que significa

cultivo… Hay que revisar entonces, lo que entendemos por “habitar”. En esta

serie de escritos hemos tratado de encontrar pistas y seguir rastros

significativos para tratar de entrever por qué no habitamos propiamente un país,

en el sentido del habitar esencial, ese que va más allá de un mero residir o

del azar de nacer y vivir en determinado territorio.

Es difícil decir que

tenemos país, si no se tiene originariamente, paisaje. La reiterativa idealización del territorio que se hace en

el seno de los medios de comunicación y de algún segmento de la cultura popular

y oficial, no establece ese diálogo necesario para que emerja el paisaje. Se

trata más bien de la producción enfática de “panoramas” (kitsch) aupado por las

diversas fuerzas socio políticas que pugnan por regentar estas regiones,

fuerzas que podemos llamar genéricamente como “desarrollistas”, tanto a la

izquierda como a la derecha, si es que ese lenguaje “lateralizante” y

unidimensional todavía tiene algún sentido.

En el fondo, eso no es otra

cosa sino un remedo de cultura (una

carnavalización anti-trágica), que esconde la sempiterna presencia del elemento

bárbaro endógeno que siempre nos acecha donde menos lo esperamos. Todo

“desarrollista” –un bárbaro modernizador- hace como aquel campesino que,

queriendo hacer crecer antes de tiempo las plantas sembradas, las halaba con

fuerza una y otra vez, hasta que las mató.

Ese paisaje del que

hablamos sólo puede surgir si somos capaces de ver profundamente en el abismo

de tinieblas del que emerge eso que hemos llamado la “matria sombría”, que es

parte importante del ámbito en el que se re-vela lo sagrado, terrible en

aquello que es ajeno completamente a lo humano, pero fundamental para el vivir

del hombre sobre el planeta. En eso consiste la mirada trágica, y el pensamiento

y la cultura que le son concomitantes. Decir que “tenemos patria” sin paisaje, y,

por ende, sin reconocer las tinieblas de la matria, es mostrar sin vergüenza aquello

de lo que se carece, al ufanarse enfática y estentóreamente de un deseo

infértil.

Si no habitamos tan

siquiera un país, entonces, ¿estamos de paso? ¿Erramos? Mucho antes de que

Cabrujas nos recordara nuestro nomadismo atávico, a propósito de los saqueos,

matanzas y violaciones del caracazo*, Enrique Bernardo Núñez escribió esto:

“Conquistadores, misioneros, filibusteros, contrabandistas, vendedores de esclavos, buscadores de oro y de especias. Despojan de la tierra a sus antiguos poseedores. Dejan fortalezas, ciudades, espectros, leyendas, ruinas en las cuales también puede saberse la historia. La historia de Venezuela se prosigue por las mismas rutas fabulosas del Dorado.” (E. B. Núñez. Aristides Rojas. Anticuario del Nuevo Mundo).

Ya el título de otra novela

cara a nuestra problemática cultural, País

portátil, de Adriano González León, dice mucho al respecto:

“Curioseando en ese valle de su Trujillo natal encontré que esa noción de lo portátil y transitorio aparecía ya desde los tiempos de José Oviedo y Baños en su “Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela” (1723): “Sin hallar sus pobladores lugar que les agradase para su existencia anduvo muchos años como ciudad portátil, experimentando mil mudanzas”. Otra vez, en 1810, Andrés Bello en su “Resumen de la Historia de Venezuela” reitera: “Trujillo… anduvo vagando convertida en ciudad portátil hasta que en 1570 pudo fijarse en el sitio que ocupa actualmente”. Pero hay más. En 1939 Américo Briceño Valero publicaba “La Ciudad Portátil”, y allí confirmaba: “Era ya una especie de vicio eso de estarse mudando” Para más vainas, hace poco vengo en el carro oyendo la radio y anuncian “País Portátil”, canción de Rubén Blades, de la cual extraigo párrafos que me convienen:”Se vende un país portátil, es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende, ni ver crimen indultado o un charlatán presidente”. ¡Cómo anillo al dedo!” (Leandro Area. “País portátil”. http://www.opinionynoticias.com/opinionnacional/16448-qpais-portatilq).

Otra novela importante con

respecto a lo que venimos indagando tiene también un título más que sugestivo: Casas muertas, de Miguel Otero Silva. Si

nuestra alma está en conflicto consigo misma, en una especie de guerra civil

interior, tal que le impide el diálogo amigable con la naturaleza –condición

del surgimiento del paisaje-, debido a la violencia del conquistador y del

mutismo del indio (interiorizados), la entronización de la casa como tal, como

“primer cosmos” –hogar-, encuentra fuertes obstáculos para realizarse. Nuestras

casas están muertas, o mejor dicho, en ruinas, arruinadas antes de ser construidas.

Son casas que no se comienzan por el techo, a la manera china, puesto que

comenzar por el techo significa armonizar los ciclos climáticos y las

estaciones, el tiempo –lo más evidente de la Creatividad del Cielo-, con

nuestro temperamento, nuestra alma.

Comenzamos a descubrir

entonces, que tras nuestros problemas de convivencia, aparecen graves carencias

psico-afectivas colectivas –psicopatologías endógenas- que nos impiden acceder

a ciertas cualidades que fertilizan la vida civilizada, siendo condición sine

que non de todo buen vivir. Como escribe R. J. Lovera De-Sola a propósito de

Herrera Luque, el

pueblo de Venezuela, puede caracterizarse como un “grupo de hombres y mujeres

siempre suspicaces, desconfiados, astutos, desengañados, recelosos”**. No

confiamos en nuestros paisanos excepto para el bochinche y la tropelía, y eso

es una forma de expresar que no confiamos en nosotros mismos. ¿Qué grado de

convivencia puede surgir de personas que continuamente se engañan y recelan

unas de las otras? La viveza criolla termina siendo la otra cara de la

pendejada como forma de vida colectiva.

Nuestros

antepasados caribes buscaban las ciudades mayas, y los conquistadores, aún más

fieros, El Dorado. Y no por casualidad nuestra convivencia está signada por un

ser miserables al extremo con nosotros mismos y todo lo nos rodea, incluida la natura.

Así como la sequía y la inundación se alternan en el llano, así pasamos de la

extrema pobreza como país agrícola, a una riqueza petrolera que parece

arrasarlo todo, y diluirse en nuestras manos como arena. Todo el país se pone

en movimiento hacia las metrópolis petroleras, pero a costa de hacernos

totalmente pasivos, atenidos, despojados de iniciativa, a la espera de las

dádivas del Estado como único modo de vivir o sobrevivir. Un pueblo asistido perennemente

en un país en ruinas.

Para

que haya alguna posibilidad para que se dé ese binomio fundador de la

habitabilidad que entrañan la casa y el paisaje, tiene que cultivarse el ámbito

íntimo, en el alma y también en la apertura al mundo (Anima Mundi). La intimidad que nace en la infancia y se

cultiva en el hogar, se fragua bajo el calor sutil de la delicadeza. Si seguimos a Lezama Lima, esa delicadeza es conferida,

en parte, por el paisaje. Por otro lado, según Bachelard, el recuerdo de la

infancia –como “antecedencia del ser”, como origen no histórico o causal-, hace

posible los sentimientos delicados.

El

diálogo con la naturaleza y con nosotros mismos –con nuestra “infancia

inmóvil”- se realizan bajo el signo de la intimidad y la delicadeza. El alma se

refina al catar los distintos matices que adquieren las palabras en la

conversación auténtica, donde las almas entran en intimidad. Heidegger dice que únicamente en cuanto a

conversación es esencial el lenguaje, y el lenguaje es, precisamente, “la casa

del ser”.

La casa, como hogar, es

producto de un hierogamus, de un

matrimonio sagrado entre paisaje y lenguaje. Querer “domar” a la naturaleza por

considerarla atroz, letal, obstáculo para el progreso o mero “recurso”, está en

las antípodas de cualquier diálogo. Hablar castellano y alimentar el

resentimiento contra España (nación de la que formamos parte por más de

trescientos años y que conforma una porción esencial de nuestro cosmos lingüístico), es simplemente la peor manera de lanzarnos a la

glorificación de la barbarie y la ignorancia.

La palabra griega “bárbaro”

proviene de la caracterización de las lenguas extranjeras, ajenas al rico cosmos cultural heleno, como un mero

bar-bar-bar (blablablá), un balbuceó. Como el príncipe tártaro del filme Andrei Rublev, podemos encubrir nuestros

balbuceos con las más refinadas ideologías de moda, con fraseologías ampulosas

y jergas llamativas, bajo las cuales siempre podemos escuchar el bar-bar-bar

estepario. ¿No es un blablablá fanfarrón

y mussoliniano el que caracteriza a nuestros jerarcas actualmente?

La lengua es el centro de

toda cultura, su centro y su esencia. Y asumirlo nos libera, pues el lenguaje

no tiene centro. No se habla ni se escribe mejor en Castilla la Vieja que en

Buenos Aires, Caracas o Ciudad de México. Muy probablemente pudiera decirse lo

contrario. El centro de la cultura como lengua nos libera de todos los

resentimientos y complejos del pensamiento tercermundista sobre centro y

periferia, metrópoli y colonias.

Como hemos afirmado, el

diálogo con la naturaleza que abre el paisaje no está exento de la mirada

trágica, del atreverse a ver la parte sombría del paisaje, y por ende, del

paisano. Si queremos tener la posibilidad de la casa (del hogar) como

fundamento de una civilización del buen vivir, tenemos que tener la entereza de

mirar el abismo donde se esconde nuestra alma sombría.

Todo el tiempo tratamos de

encubrir la parte obscura de nuestro gentilicio con ropajes modernos, es decir,

tras algún disfraz proporcionado por los llamados “metarrelatos emancipadores”

(justicia social, amor a los pobres, etc.). Se dice por ejemplo, que el pueblo

venezolano sale a saquear (a través de la historia), como una forma de buscar

“justicia social”. El señalamiento parece razonable hasta que observamos que

otros pueblos buscan justicia social de formas mucho más constructivas. ¿Cómo

puede justificarse el saqueo –y las violaciones concomitantes-, la violencia

sin objeto a fin de cuentas, como forma de reclamo y demanda legítimas? ¿Por

qué esa tendencia a ennoblecer los síntomas de emergencia völkish que continuamente ofrece el venezolano? Por no tener ni una

mirada ni un pensamiento trágico, es que hemos propiciado que los “últimos

hombres a caballo” (los centauros), los bárbaros de la estepa, detenten hoy, en

pleno siglo XXI, los destinos del país.

El diálogo que se cultiva

en el fuego de la intimidad y bajo el cobijo de la delicadeza, está signado no

por la desconfianza y el engaño, sino por el respeto. El respeto es el principio ético fundamental para

establecer relaciones interpersonales de cuidado mutuo y responsabilidad. El

auténtico respeto está en las antípodas de la intimidación, que gobernantes,

poderosos y hampones confunden atrozmente con respetabilidad. La violencia, en

cualquiera de sus formas, es el irrespeto máximo; y si nuestra historia está

plagada de violencia, entonces es una historia del irrespeto mutuo, del diálogo

perennemente interrumpido en la no consideración del otro.

Jia: "Casa"

El ideograma chino para

casa (Jia), que también significa

hogar y familia, está construido con el ideograma “cerdo” y el ideograma

“techo”: un cerdo bajo techo da sentido de hogar. El cerdo simboliza la

fertilidad –por extensión la “Creatividad del Cielo”-, y la virilidad –por

extensión lo que se yergue, lo que se erige, lo que se funda.

Aquiles Nazoa decía que, en

Venezuela, “la cultura mariquea”. Esto puede significar, por una parte, el cómo se

aprecia desde el lado bárbaro machista-patriarcal los esfuerzos de la cultura

por hacer conexiones con lo Yin escindido: feminidad, fertilidad, naturaleza,

refinamiento, etc. Pero también tiene el sentido de mostrar que en un orbe

regido por el machismo estepario y la ignorancia patriarcal (donde la cultura

ofende), surge como correlato una cultura escindida, amanerada, afeminada (pero

infértil), alejandrina, cosmética, decorativa, esteticista y frágil.***

El proyecto desarrollista

de crear una Kultur –un aparato de cultural oficial, tal como surgió en el Reich de Bismarck- para la Gran

Venezuela no era otra cosa sino la empresa de hipertrofiar esa “cultura”

decorativa a la altura del Estado faraónico, gracias a los esteroides de los

petrodólares.**** Como en los tiempos de los despotismos hidráulicos, lo

ciclópeo, lo enorme, se impuso a lo bello, a toda posibilidad de “gran estilo”,

tal como preconizara Nietzsche. Se olvidó completamente que “lo pequeño es

hermoso”. La poesía es “embellecedora”, nos recuerda Bachelard, porque devuelve

a los entes su aura, su individualidad y su misterio íntimo.

Una cultura trágica, por

pensamiento y por pathos, es una

cultura viril, capaz de proseguir la fecundación de ese espacio gnóstico de

nuestro paisaje, puesto que no tiene temor de contactar al anima, a la fertilidad poiética

que contiene lo verdaderamente femenino. Se puede tener la gracia de

movimientos y el encanto de una damisela, pero se golpea letalmente como lo

hace un tigre, reza un dicho de las artes marciales chinas, valido

también para la tauromaquia.

Como en tiempos de Homero y

los rapsodas, es la palabra poética la que puede encender esa temblorosa llama

en medio de la obscuridad que puede prender como un incendio a través de las

almas de los que convivimos, mal que bien, en estas comarcas equinocciales de

la América meridional.

La posibilidad del habitar

humano, nos dice Heidegger, proviene de la palabra poética. “Lo que permanece

lo fundan los poetas”. No por casualidad, en nuestra tierra extremadamente impoética, donde el poeta es el outsider

por antonomasia, por prejuicio y por moda, la temática de la “casa” se hace

leitmotiv de nuestros poetas, como nos recuerda Eduardo Tovar Zamora en su

libro La caída perenne.

Nuestro gran aedo, Rafael

Cadenas, dijo que el poeta es aquel cuya voz nos hace recordar lo originario

como si lo hubiésemos olvidado. Lo originario

no pertenece al tiempo cronológico, a las evidencias del calendario y los datos

de la memoria volitiva. Digamos que lo originario es fundante, porque borbotea en el manantial mismo donde emana la

temporalidad. Pudiéramos decir, con Bachelard, que lo originario es similar a

la revelación de la auténtica infancia al hombre, de un estado de su ser que

está más allá de los recuerdos; estado del alma donde se testimonia también la

infancia de la humanidad toda, “del ser tocado por la gloria del vivir.”

La historia como género

nació de la necesidad de memorar lo digno de ser recordado. Como indicio de

hasta donde ha caído nuestro tiempo, que bajo los pomposos letreros de neón del

progreso, y de las ideas modernas, esconde un ser humano dominado por el miedo

y la indiferencia (Kafka), por la envidia y el resentimiento (Max Scheler), la

historia se ha transfigurado en densos y chapuceros memoriales de agravios, en un

metarrelato reivindicativo para justificar resentimientos y venganzas sin fin. Por

eso Camus caracterizó al “espíritu histórico” como la “filosofía de las

tinieblas”.

Lo originario está más

allá, más profundo y más alto que lo que pueda decir cualquier historicismo. Ahí

se revela la profundidad arquetipal, sin fondo, donde podemos entablar un

diálogo con nuestros desaparecidos (Bachelard, La poética de la ensoñación). Se trata del ámbito abierto de lo

sagrado, cerrado sólo para aquel que pretenda su conquista, asedio o posesión a

través de la violencia. En esa profundidad tranquila, reposa el alma y anidan

las potencias del ánimo, renovadoras del vivir. Las ensoñaciones poéticas

surgidas de allí tienen el don inestimable de entregarnos la paz del espíritu:

“Alma serena como la calma de los mares” (Esquilo. Agamenón).

“El poetizar es el

originario dejar habitar”, nos dice Heidegger (…Poéticamente habita el hombre…).

Siguiendo a Cadenas, eso que hemos olvidado no es sólo lo originario (el poetizar como lo fundamental y fundacional para que

el habitar humano entre en su esencia), sino la historia misma como metáfora

recursiva del Pecado Original, la historia como pesada carga, estigma y

maldición. Como algunas lenguas indígenas establecen, el recordar poético

presupone el olvido, donde olvidar es

sinónimo de perdonar.

Notas:

*Dice mucho sobre la

Revolución Bolivariana ese maniaco buscar sus antecedentes de insurgencia en la

glorificación unilateral de una ola de saqueos y vandalismo generalizado. Lo

que han tratado de hacer los militares gobernantes es que olvidemos su triste

papel en la represión de esos saqueos, para que los podamos aceptar ahora como

“redentores”.

**“Francisco Herrera Luque.

Humanizador crítico de la historia”. http://www.arteenlared.com/lecturas/articulos/francisco-herrera-luque-humanizador-critico-de-la-historia.html

***He ahí la importancia de

las Tres Conferencias de Teresa de la Parra: Influencia de las mujeres en la formación del alma americana. Donde

se muestra la contribución fundamental que la mujer, y por extensión, el anima arquetipal, han hecho en la

formación del alma y la cultura americana, un proceso iniciado desde la

colonia, aunque reneguemos de esa continuidad. Toma distancia en esos escritos

tanto de la psicopatología patriarcal y patriotera que se regodea en la

“leyenda negra” de España, como de la mitología guerrera y caudillesca sobre el

nacimiento de nuestra nacionalidad, nuestra historia como “titanomaquia” o

“centauromaquia”. Como dijo Armando Rojas Guardia, no siempre hemos sido unos

bárbaros dando vueltas alrededor de una torre petrolera, o, en una imagen más

cercana a los tiempos que vivimos: una horda de malandros acechando en torno a

un centro comercial.

****La “Venezuela potencia”

ha prescindido, en parte, de la entronización de una Kultur, como se intento en la “Gran Venezuela”. Más bien ha hecho

que ese proyecto de ostentación faraónica sea visto con nostalgia, dado que el

chavismo ha optado por una forma de revolución anti-cultural, de destrucción

del acervo cultural bajo el achatamiento populista y la ranchificación de las

almas: la “chaburra”.

- 0 -

EPÍLOGO

Esta serie de escritos

tuvieron su origen en conversaciones con mi hija Alexandra y con Roberto

Chacón, sobre la raíz de nuestro actual descalabro como sociedad.

Preguntándonos por el por qué de ese gratuito hacernos pasar trabajo unos a los

otros, de ese continuo destruir y mal construir, de ese no saber convivir y no

saber vivir. Como en la célebre carta pública de Carlos Sicilia, todos sabemos

que el origen de nuestros males no está solamente en quienes nos gobiernan,

sino que radica en nosotros mismos. Tenemos los gobernantes que nos merecemos.

Al principio sólo quería

hacer un breve prólogo, en base a las preocupaciones y reflexiones ya

señaladas, para introducir un breve texto sobre la importancia de la casa según

Lin Yutang. Pero luego, las mismas fueron desarrolladas por Roberto –realmente mucho

más que un co-autor del mismo-, hasta alcanzar las ocho entregas, de un texto

que sobrepasa ya las 100 páginas.

Retomando la idea original,

quisiera publicar ahora, como parte de este Epílogo, el texto sobre Lin Yutang

que motivó en parte, esta serie de escritos.

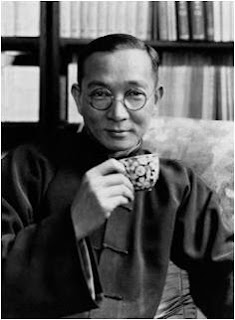

LA

RESIDENCIA DE LIN YUTANG REFLEJA LA GRANDEZA Y LA POPULARIDAD

Una

visita a la casa del hombre que con su ingenio acercó China al Occidente

Por Matthew Robertson – La Gran

Época

Mie, 14 Ene 2009

TAIPEI - Cualquier persona

que hable mandarín acabará utilizando al menos una de las palabras inventadas

por el gigante de la cultura, Lin Yutang. En la casa de la montaña, se

pueden ver aspectos que dan juego a revelaciones interiores de la vida del

hombre que se dice que ha hecho más que nadie para acercar China a Occidente.

Al ser de diseño propio, la casa

es una agradable mezcla de arquitectura china y española, con un patio de

columnas de estilo español y un estanque de estilo chino compuesto de piedras y

bambú. Se dice que Lin fue muy cuidadoso en la disposición y colocación de las

rocas, bambúes, helechos y peces, y que a menudo, pasaba horas en el estanque

mirándolo y reflexionando. La casa está ubicada cerca de la montaña Yangming,

una reserva natural en las afueras de la ciudad de Taipei. Actualmente, se

encuentra allí su tumba debajo del balcón de su antiguo salón convertido ahora

en una Cafetería.

Numerosos visitantes, tanto

locales como extranjeros, se pasean ahora por la antigua casa que se sigue manteniendo

intacta como hace treinta años. El jardinero, Wang Jinmu, ya cumplió los 72 y

al igual que entonces, continúa trepando los árboles y cortando las ramas

rebeldes. Su afición al tabaco también ha perdurado en el tiempo; Lin, se

sentiría satisfecho al verlo.

Lin fue un infame e

inveterado consumidor de tabaco, hasta su muerte. En la casa hay detalles que

inmediatamente hacen percatar al visitante del hábito de fumar de Lin. Así por

ejemplo, en la habitación sólo hay una cama individual. En sus últimos años, él

y su esposa dormían separados pero no porque hubiera una discordia matrimonial,

sino por el insaciable apetito de Lin por la nicotina, y su abrupta manera de

despertarse a medianoche y tomar un lápiz y una libreta y apuntar sus

pensamientos o bromas, mientras echaba bocanadas a una pesada pipa.

En el cuarto de estar, se pueden

ver las reliquias de su hábito a través de una vitrina donde se expone su

recolección de latas de tabaco y ceniceros. En su escritorio, el cenicero ocupa

un lugar destacado, que más tarde, también lo utilizaría para los cacahuetes,

dulces y carne seca. Se dice, que a menudo se reclinaba en su silla de cuero,

abría el segundo cajón de su escritorio y ponía allí sus pies para descansar,

mientras se comía un dulce o saboreaba el humo de su tabaco, contemplando así

nuevas ideas para sus libros o invenciones.

Aunque menos conocido esto

último, sus invenciones, en particular la máquina de escribir china, tuvieron

un gran impacto en su vida. Vitrinas en su estudio muestran imágenes, giros,

recortes de periódicos y un modelo de esta invención.

Su idea de la máquina de escribir

obsesionó a Lin durante décadas. Se encontró casi en bancarrota

después de haber invertido más de $100.000 e incontables horas en el proyecto;

el orador terminó finalmente su obra en 1946. Para llevarlo a cabo, Lin tuvo

que inventar una forma completamente nueva de la categorización de los

caracteres chinos, para realizar una máquina de escribir con el método

tradicional de la utilización de cualquiera de los “radicales” (pequeños

componentes que forman los caracteres), o trazo, hubiera sido imposible.

Al final, la patente nunca fue

sometida a la producción comercial. Su culminación llegó en plena guerra civil

china y eran tiempos de incertidumbre que dificultaban e impedían encontrar un

mercado para la invención.

Una anécdota con su hijo resume

el enfoque de Lin sobre el proyecto. Ellos estaban sentados en un

taxi y Lin jugaba con una maqueta de cartón del teclado. Comentó que

el quid del problema estaba allí, y que los problemas técnicos eran en gran

parte insignificantes. Su hijo le preguntó si al final había alguna necesidad

de pasar por tantos problemas en la construcción del modelo. Después de una

pausa, Lin susurró de nuevo, "Supongo que podría haber...

pero no me puedo contener a mí mismo. Tengo que hacer una verdadera máquina de

escribir. Nunca soñé que costaría tanto”.

Si bien la búsqueda tenaz de su

máquina de escribir era una de las más conocidas excentricidades de Lin,

no era en sí la única. En la esquina de la habitación cuelga un traje chino de

una sola pieza hecho a mano, donde cuelga una nota que dice: "El

atuendo preferido del maestro era el largo vestido chino con un par de zapatos

de cuero estilo occidental. No le gustaban los trajes occidentales, que a su

juicio eran incómodos e inhumanos”.

Profundamente en deuda después

del proyecto de la máquina de escribir, Lin y su esposa emigraron a Francia,

donde escribió una vez más para sobrevivir. A lo largo de los treinta años de

carrera como escritor, Lin publicó decenas de libros; varios de ellos pasaron a

engrosar directamente las listas de best-seller de la prensa occidental.

Innumerables lectores se han deleitado con sus escritos y han aprendido no sólo

acerca de la psicología china, sino también, de la filosofía y el estilo de

vida, con reflexiones sobre su amplia experiencia en el Occidente.

Chen Yi-yen, actual representante

de la Colección en la Casa de Lin Yutang, en una entrevista telefónica con

La Gran Época, explicó algunos aspectos del carácter de Lin: "Su inglés es

claro, lúdico y humorístico. Sus trabajos son excelentes para que la gente de

Taiwán pueda estudiar inglés, porque su inglés es excelente, su significado es

siempre claro, y los lectores no se encontrarán con dificultades de

comprensión. Lin Yutang, no sólo fue un escritor, sino también filósofo,

artista, lingüista e inventor. La humildad era un rasgo de su personalidad.

Como cristiano, Lin solía decir: "Si hay algo en el mundo humano a lo que

debemos dar especial atención, no es a la religión, ni al aprendizaje, sino a

la comida!". Esta simple mezcla de ingenio y de filosofía, dice Chen, es

un ejemplo clásico del carácter de Lin Yutang.

En el caso de que esto traiga una

sonrisa a su cara, piense en la palabra china para el humor, la transliteración

de Lin pronunciado you mo (幽默), la que aún se utiliza hoy en

día.

Excelente

ResponderBorrar